1.1. La famille est le vecteur principal de la reproduction sociale

La famille occupe une position centrale dans la perpétuation des inégalités sociales. De la sociologie de Pierre Bourdieu à l’économie politique de Marx et Piketty, en passant par la philosophie politique de Platon, de nombreuses approches s’accordent à voir dans la cellule familiale le mécanisme privilégié de la reproduction sociale. C’est au sein de la famille que se transmettent les ressources (capital économique, culturel, social), les dispositions (habitus) et les privilèges symboliques, qui avantagent certains dès la naissance. Les institutions prétendument méritocratiques, au premier rang desquelles l’école, consacrent ces acquis familiaux, conférant une apparence de légitimité aux inégalités héritées. L’objectif de cette section est de montrer comment, de l’invisible habitus bourgeois jusqu’aux patrimoines en plein retour, la famille « verrouille » l’accès à une véritable égalité des chances, et d’examiner les limites d’une intervention Étatique censée corriger ce biais.

1.1.1 Pierre Bourdieu : l’héritage invisible des capitaux et de l’habitus

Le sociologue Pierre Bourdieu a montré que la famille transmet à ses enfants un capital multidimensionnel qui oriente durablement leurs trajectoires12. Il distingue notamment plusieurs formes de capital qui s’accumulent au sein des familles et se convertissent en avantages sociaux :

- capital économique : les ressources financières et patrimoniales détenues par la famille, qui permettent d’accéder à des biens et services valorisés (logement dans un bon quartier, écoles privées, cours particuliers, etc.) et peuvent être investies pour générer des revenus. Un fort capital économique offre aux enfants un filet de sécurité et des opportunités que d’autres n’ont pas ;

- capital culturel : l’ensemble des savoirs, compétences et dispositions culturelles transmis par la socialisation familiale. Ce capital culturel existe à l’État incorporé (maîtrise du langage, aisance à l’oral, habitudes intellectuelles), à l’État objectivé (possession d’objets culturels (livres, instruments de musique, etc.) et à l’État institutionnalisé (diplômes). Bourdieu souligne que le capital culturel hérité confère aux enfants de milieux favorisés une avance considérable à l’école : familiarité avec le langage soutenu, références culturelles alignées sur les attentes scolaires, aisance face à l’institution, autant de ressources transmises « sans y penser » par la famille bourgeoise. Ces avantages se traduisent par une réussite éducative supérieure, qui elle-même permet d’obtenir des diplômes prestigieux, puis des positions sociales élevées. Ainsi, le capital culturel se reproduit de génération en génération, remettant en cause le mythe de l’école neutre et méritocratique ;

- capital social : le réseau de relations personnelles mobilisables qu’une famille procure. Cela inclut les contacts utiles (amis, collègues, membres de la parenté occupant des postes influents) grâce auxquels on peut obtenir des informations, recommandations ou soutiens. Par exemple, des parents bien connectés peuvent aider leur enfant à décrocher un stage ou un emploi par piston. Ce capital social amplifie les effets des autres capitaux : à compétences égales, celui qui « connaît du monde » aura plus de chances de réussir. Bourdieu note toutefois que le capital social n’est pas juste « avoir des relations » en nombre, mais surtout pouvoir mobiliser les ressources de ces relations (ex : le pouvoir ou le prestige de ses connaissances). La famille est souvent le premier cercle où s’établissent ces relations privilégiées ;

- capital symbolique : le prestige social, le nom de famille, la réputation et l’honneur dont jouit une famille, et qui bénéficient à ses membres. Un nom réputé ou un statut honorifique (« être le fils d’un tel ») agit comme un capital en ce qu’il inspire confiance ou respect et peut ouvrir des portes. Bourdieu insiste que le capital symbolique est toujours une forme méconnue des autres capitaux. Ce prestige cache en réalité du capital économique, culturel ou social accumulé, mais il est perçu comme une qualité intrinsèque (charisme, noblesse, etc.), d’où son efficacité à légitimer les hiérarchies. Par exemple, un héritier d’une dynastie d’industriels bénéficie d’une aura qui lui facilite l’accès aux cercles de pouvoir, alors même que cette aura provient de la richesse familiale.

Ces différents capitaux sont largement hérités de la famille. Bourdieu montre que l’école valorise en fait le capital culturel que les enfants des classes aisées ont acquis dans leur foyer. Loin de gommer les inégalités initiales, le système scolaire les ratifie en distribuant les bonnes et les mauvaises notes selon l’aisance culturelle et sociale de chacun. Officiellement, l’école républicaine traite tous les élèves de la même façon. Mais en pratique, traiter en égaux des enfants inégaux revient à donner un avantage caché aux mieux pourvus. Bourdieu écrit que l’école est « l’instrument privilégié de la sociodicée bourgeoise qui confère aux privilégiés le privilège suprême de ne pas s’apparaître comme privilégiés ». Les élèves en échec sont amenés à penser que c’est par manque de « dons » ou de mérite, alors que nombre d’entre eux n’avaient pas le bagage culturel familial pour satisfaire aux exigences scolaires. Des études contemporaines confirment d’ailleurs la persistance de ce mécanisme : en France l’origine sociale et le capital culturel des familles pèsent encore très fortement sur les trajectoires et la réussite scolaires, comme l’ont montré les enquêtes PISA. Un demi-siècle après Les Héritiers (1964) et La Reproduction (1970), la situation n’a guère changé : les inégalités sociales à l’école ne sont pas des accidents mineurs mais bien des phénomènes structurels, reflets du rapport essentiel entre classement scolaire et classement social.

En somme, la famille selon Bourdieu lègue à chaque enfant un héritage invisible : un ensemble de ressources et de dispositions, un habitus, qui lui ouvre plus ou moins les portes du succès. Cet habitus familial conditionne les aspirations et comportements de l’individu dès l’enfance, souvent à son insu, et oriente son parcours. Les familles favorisées transmettent un habitus en phase avec les attentes des institutions dominantes (école, entreprise), assurant ainsi la reproduction des positions sociales d’une génération à l’autre. Quant aux familles populaires, elles transmettent un habitus moins valorisé qui peut freiner la mobilité sociale (ex : un rapport plus distant à l’école, une moindre aisance linguistique, etc.). Ce sont là des mécanismes de reproduction sociale puissants : ils font que les fils et filles de cadres ont de fortes chances de devenir cadres, tandis que les enfants d’ouvriers doivent franchir de nombreux obstacles invisibles pour espérer gravir l’échelle sociale.

1.1.2 Karl Marx : patrimoine, pouvoir de classe et idéologie de la famille bourgeoise

Dans une perspective marxiste, la famille intervient à deux niveaux dans la reproduction sociale : économique d’une part (transmission du capital, reproduction de la force de travail) et idéologique d’autre part (légitimation de l’ordre établi).

Économiquement, Marx voit dans la transmission familiale du patrimoine un rouage essentiel du mode de production capitaliste3. Sous le capitalisme, la société est divisée en deux classes fondamentales : les propriétaires des moyens de production (la bourgeoisie) et les travailleurs dépossédés (le prolétariat), dont la relation constitue un rapport d’exploitation. Pour que ce système perdure, il faut non seulement produire constamment des marchandises et du profit, mais aussi reproduire les conditions de la production : c’est-à-dire une classe de propriétaires riches et une classe de travailleurs obligés de vendre leur force de travail. La famille joue ici un rôle évident : elle assure la transmission intergénérationnelle du capital économique, permettant aux bourgeois de conserver leur position dominante au fil du temps. Marx décrit comment le capital s’auto-alimente : le propriétaire investit son argent dans la production, en tire une plus-value (profit extrait du travail des ouvriers) qu’il réinjecte en partie pour accroître son capital, et ainsi de suite dans un cycle sans fin. Ce processus d’accumulation serait impossible à grande échelle sans le stock de départ constitué historiquement, souvent de manière violente. Marx rappelle en effet que l’origine du capital s’est faite par une accumulation primitive peu glorieuse : « les trésors capturés hors d’Europe par pillage, esclavage et meurtre refluèrent vers la métropole et y furent convertis en capital ». Les conquêtes coloniales, l’esclavage et l’appropriation des terres et la dette publique sont autant de moyens qui ont permis à une minorité d’amasser de vastes richesses initiales. Ces richesses, une fois investies, ont engendré le mode de production capitaliste moderne. La famille bourgeoise s’est ensuite chargée de conserver et faire fructifier cet acquis. Par héritage, les bourgeois transmettent à leurs enfants l’argent, la terre, l’entreprise. La concentration du capital demeure ainsi entre quelques mains au fil des générations.

Marx et Engels soulignent l’importance de l’héritage dans le maintien de la structure de classe. Friedrich Engels écrivait ainsi que la famille monogame, dans les sociétés à propriété privée, a essentiellement pour fonction d’assurer la transmission héréditaire des biens4. Il disait que la famille a une fonction économique claire pour le capitalisme, en garantissant que la richesse demeure entre les mains de la bourgeoisie. Les liens du sang et les contrats juridiques du mariage facilitent la dévolution des fortunes aux descendants : « les relations familiales, fondées sur des contrats légaux clairs, facilitent l’héritage et font que, lorsque les riches meurent, ce sont leurs enfants qui conservent la richesse ». En somme, « la famille [bourgeoise] consiste à maintenir les lignées et la preuve de la parenté », car tout l’édifice de la transmission patrimoniale en dépend. Engels note même que les familles qui n’ont pas de propriété continuent malgré tout à valoriser ce modèle familial, signe selon lui que l’idéologie bourgeoise influence toute la société. Autrement dit, la famille apparaît comme une institution « naturelle » et universelle, alors qu’elle sert objectivement les intérêts de la classe possédante.

La famille n’assure pas seulement la reproduction du capital lui-même, elle contribue aussi à reproduire la force de travail et à stabiliser le système. D’une part, c’est au sein des familles que naissent et grandissent les futurs travailleurs : elles les nourrissent, les élèvent, leur inculquent les rudiments de l’éducation et les valeurs nécessaires pour entrer dans le monde du travail (discipline, obéissance ou ambition selon le milieu social). D’autre part, la vie familiale procure aux travailleurs un soutien affectif et une soupape psychologique face aux dures conditions d’exploitation. Le sociologue marxiste Zaretsky (1976) a analysé comment la famille ouvrière offre un refuge illusoire au prolétaire, un domaine privé où l’homme, « roi chez lui », peut compenser l’impuissance qu’il subit sur son lieu de travail. Cela sert objectivement le capitalisme. Au lieu de se révolter, le travailleur accepte plus facilement sa situation car il trouve dans sa famille un sens et un exutoire. Par ailleurs, le fait d’avoir une femme et des enfants à charge rend l’ouvrier plus docile : il lui est plus difficile de risquer une grève prolongée ou de quitter son emploi, comparé à un célibataire sans attaches. La famille est donc un pilier conservateur : elle ancre l’individu dans un réseau de dépendances privées qui le rendent moins enclin à remettre en cause l’ordre social.

Idéologiquement, Marx voit la famille (en particulier la famille bourgeoise) comme une composante de la superstructure qui légitime la base économique. Dans son schéma5 de la société, l’infrastructure désigne la base productive (les forces productives (technologies, travail) et les rapports de production (relations entre classes autour de la propriété)), tandis que la superstructure englobe les institutions politiques, juridiques, et les formes de conscience sociale (idéologies, culture, religion, famille, etc.). La superstructure a pour fonction principale de justifier et perpétuer les rapports économiques existants. La famille, en tant qu’institution superstructure, diffuse des valeurs (morales, affectives, genrées) qui font apparaître naturel l’ordre social inégalitaire. Par exemple, l’idéologie familiale vante le mérite individuel, l’esprit de dynastie, la prévoyance patrimoniale, ou encore la division sexuée des rôles (femme au foyer prenant soin de la prochaine génération d’ouvriers, homme pourvoyeur). Autant de représentations qui, en réalité, servent les besoins du capitalisme. Engels, dans L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884), explique que la famille monogame s’est développée historiquement pour garantir la paternité biologique et donc l’héritage des patrimoines par une descendance « légitime ». L’amour romantique et la fidélité conjugale, souvent exaltés comme des idéaux, ont aussi une fonction économique cachée : assurer la stabilité de la transmission des biens et le contrôle de la procréation. Ainsi, l’idéologie familiale contribue à masquer l’arbitraire de la richesse héritée en la naturalisant (on parle de « familles de bonne souche », comme si la réussite était dans les gènes). Elle promeut l’idée que chacun doit vouloir « le meilleur pour ses enfants », ce qui justifie aux yeux de beaucoup qu’une minorité accumule de vastes richesses, puisqu’elles seraient destinées au bien de leur famille.

En résumé, pour la perspective marxiste, la famille est un vecteur de reproduction des rapports de classe. Sur le plan économique, elle conserve la propriété dans le cercle restreint des héritiers bourgeois, reconduisant la division fondamentale entre ceux qui possèdent le capital et ceux qui n’ont que leur force de travail à vendre. Sur le plan social, elle façonne des individus adaptés à leur future position : nés riches, on les élève à commander et à jouir de l’oisiveté productive ; nés pauvres, on les habitue à obéir et à se contenter de peu (ce que Bourdieu traduit en termes d’habitus). Sur le plan idéologique, elle inculque l’amour de l’ordre établi : la dévolution à la famille elle-même devient un substitut d’engagement, détournant les révoltes potentielles vers la défense d’intérêts privés (protéger sa famille) plutôt que collectifs. Abolir l’héritage ou socialiser l’éducation des enfants, pour Marx, reviendrait à s’attaquer au cœur même du pouvoir de la classe dominante. C’est pourquoi des penseurs comme Platon (et aussi des socialistes utopiques) ont imaginé dépasser la famille traditionnelle pour réaliser l’égalité.

1.1.3 Platon : abolir la famille privée pour libérer l’égalité des talents

Longtemps avant l’analyse moderne des inégalités, Platon, dans La République (vers 380 avant J.-C), identifiait déjà la famille privée comme un obstacle à la justice et à la méritocratie véritable. Il imagine, pour la cité idéale, une refonte radicale de l’institution familiale, du moins pour celle appelée à gouverner. La célèbre proposition de Platon est de mettre en place, chez les Gardiens (les futurs dirigeants et guerriers de la cité), une communauté des femmes et des enfants6 : les Gardiens doivent vivre ensemble, sans couples exclusifs ni familles nucléaires, et ne détiendront aucune propriété individuelle. Les femmes des Gardiens sont partagées entre tous, et les enfants qui naissent sont élevés collectivement, sans que les parents biologiques ne sachent lesquels sont leurs enfants. « Ces femmes de nos gardiens seront communes à tous ; aucune n’habitera en particulier avec aucun d’eux ; les enfants aussi seront communs, et le père ne connaîtra pas son fils, ni le fils son père… » écrit-il. Par cette abolition de la famille privée, Platon poursuit un objectif politique précis : détacher l’élite dirigeante de tout intérêt égoïste pour qu’elle se consacre entièrement au Bien commun de la cité.

Dans la cité de Platon, la société est divisée en trois groupes : les Gardiens (les dirigeants philosophes et les guerriers auxiliaires), les Producteurs (artisans, agriculteurs, commerçants qui assurent les besoins matériels), et un petit nombre de magistrats philosophes au sommet (les rois-philosophes). Platon veut que chaque individu occupe la place pour laquelle il est le plus doué par nature (principe de spécialisation). Or, il constate que dans les cités réelles, la naissance et la richesse familiale brouillent cette sélection : on confie souvent le pouvoir aux enfants de l’élite, qu’ils soient compétents ou non, et inversement des talents chez les humbles restent ignorés faute de « naissance ». Pour y remédier, Platon propose une sorte de méritocratie radicale, où l’État prend en charge l’éducation de tous les enfants des gardiens, organise une sélection très stricte des meilleurs esprits, et ne permet aucune transmission héréditaire de privilèges. Les gardiens n’ont pas de richesse personnelle ni de lignées familiales : « les gardiens, qui ne possèdent rien en propre – ni maison, ni terre, ni fortune privée, sinon leur corps – appartiennent tous à une même famille publique, à un même corps social ». Ainsi, deux des principales motivations égoïstes, accumuler des biens pour soi et sa famille, et favoriser ses proches au détriment de l’intérêt général, sont éliminées institutionnellement chez les dirigeants. Libérés de ces biais, pense Platon, ils pourront gouverner uniquement en fonction de la justice et de la vertu.

Platon organise ce modèle en plusieurs mesures concrètes : d’abord, une reproduction régulée des Gardiens par l’État (il va jusqu’à préconiser des unions organisées lors de festivals, avec un système de tirage au sort truqué pour faire s’accoupler les meilleurs avec les meilleurs, dans un but eugénique). Ensuite, les enfants nés de ces unions sont immédiatement confiés à des nourrices et éducateurs publics ; les mères allaitent anonymement et aucun parent ne sait qui est son enfant biologique. Les enfants grandissent ensemble et reçoivent tous la même éducation commune axée sur la gymnastique, la musique, puis la philosophie pour les plus doués. À l’adolescence et à l’âge adulte, s’opèrent des sélections successives : seuls les plus courageux deviennent guerriers, et parmi ceux-ci on repère les plus sages qui deviendront philosophes-gouvernants. Platon reconnaît malgré tout que, même dans ce système, la plupart des futurs Gardiens viendront sans doute des enfants de Gardiens (il admet l’idée d’une certaine hérédité des natures), mais il prévoit aussi la possibilité qu’un enfant exceptionnel de Producteur soit repéré et élevé au rang de Gardien, qu’un enfant de Gardien médiocre soit déclassé. Ce qu’il illustre via le mythe des métaux : il raconte aux citoyens que les dieux ont mêlé différents métaux dans l’âme des hommes (l’or chez certains, destinés à gouverner, l’argent chez d’autres, les guerriers, le fer et le bronze chez d’autres, les producteurs). Cette fable noble vise à faire accepter que la hiérarchie ne repose pas sur la naissance : un fils d’artisan pourrait avoir de l’or en lui et devra être alors promu Gardien, tandis qu’un fils de Gardien peut n’avoir que du bronze, et devra alors être relégué parmi les Producteurs. En pratique, Platon pense que ces cas seront rares mais il tient à ancrer l’idée que le mérite prime sur l’ascendance.

En abolissant la famille privée pour l’élite, Platon cherche aussi à forger une unité politique parfaite : toute la cité doit être une « grande famille ». Il veut éviter ce qu’il considère comme l’une des causes de discorde dans les cités : le fait que chacun s’attache à « son » épouse, « ses » enfants, « ses » biens, et donc défende ses intérêts particuliers contre l’intérêt général. Dans La République, il fait dire à Socrate que lorsque les Gardiens disent « mon » à propos de quoi que ce soit qui concerne la cité (mon ami, mon enfant, mon trésor), ils ne le fassent jamais en pensant à autre chose que la cité toute entière. La communauté des femmes et enfants vise justement à ce que tous les Gardiens considèrent les enfants de la cité comme « leurs » enfants à égalité, et réciproquement que chaque enfant se sente fils de tous les Gardiens. Il s’ensuit une fraternité civique intense : les Gardiens forment littéralement une famille élargie. Platon va jusqu’à dire que, une fois les systèmes mis en place, « la cité sera comme un seul corps unifié ». Par là, il espère éliminer le népotisme, le favoritisme et les dynasties familiales qui compromettent la justice. Un dirigeant ne cherchera pas à transmettre le pouvoir à son fils (il n’en a pas en propre), ni à favoriser un beau-frère ou un cousin dans une décision politique : il n’a pas de clan privé. Son seul clan étant la cité toute entière.

Platon limite ce collectivisme à l’élite. Il n’abolit pas la famille chez les Producteurs, estimant que les agriculteurs et artisans peuvent garder propriété, épouses et enfants, car leurs activités privées ne menacent pas en soi l’intérêt commun, et même le souci de sa famille incite le Producteur à travailler pour subvenir à ses besoins. En revanche, pour la classe gouvernante, l’exigence d’impartialité absolue justifie ces mesures extrêmes. On peut voir dans ce projet une forme d’égalité des chances poussée à l’extrême : tout enfant né dans la cité des Gardiens aura, en principe, la même éducation et les mêmes opportunités, qu’il soit né de parents brillants ou non (puisque de toute façon, il ne connaîtra pas ses parents). Le piston familial n’existe pas, l’héritage de richesse est aboli, et même le lien du sang perd son importance sociale. Ce qui compte, c’est la vertu individuelle : le courage, l’intelligence, la tempérance, en un mot l’aretê (l’excellence) de chacun. Platon construit donc un système méritocratique avant l’heure, bien qu’il ne connaisse pas le mot : il veut que les meilleurs gouvernent, « meilleur » signifiant moralement et intellectuellement supérieur et non pas le fils d’untel.

Il faut toutefois noter des nuances et limites dans la pensée platonicienne. D’une part, ce modèle est présenté comme une utopie visant à penser la justice de façon pure. Platon lui-même savait ces mesures difficilement réalisables dans les cités de son temps. D’autre part, parler de « méritocratie » pour Platon est délicat : car si la cité choisit les Gardiens selon leur mérite, encore faut-il définir la vertu, et chez Platon, cette vertu est en partie liée à la naissance (il croyait en une certaine hérédité naturelle des qualités, même s’il prévoyait le mécanisme inverse cité plus haut). Enfin, l’abolition de la famille privée ne concerne pas tout le monde : Platon maintient que la masse des Producteurs vivra dans des familles classiques avec des inégalités de fortune. Son projet est élitiste au sens où seule l’élite a droit à cette « pureté » méritocratique, précisément parce qu’elle doit rester pure de tout intérêt économique. Il n’en reste pas moins que Platon fut l’un des premiers à formuler que l’éducation collective étatique pourrait corriger les biais d’origine et promouvoir une société plus juste. Il préfigure en cela des réflexions modernes sur l’égalité des chances, voire des expérimentations utopiques (comme certains projets communautaires, ou différemment orientés, les internats d’excellence destinés à soustraire des élèves modestes à leur environnement pour leur donner toutes les chances de réussir).

En résumé, la solution platonicienne est radicale : supprimer, pour les gouvernants, la famille comme médiation entre l’individu et la communauté, afin que seul l’intérêt général guide leurs actions. Si Bourdieu a montré comment la famille transmet insidieusement privilèges et dispositions, Platon, bien avant, propose d’enlever cet « héritage invisible » pour que chaque talent ait sa chance de briller. Son modèle extrême a inspiré ou intrigué des générations de penseurs, et il met en lumière par contraste à quel point nos sociétés, encore aujourd’hui, restent tributaires de la naissance dans la distribution des rôles dirigeants.

1.1.4 Thomas Piketty : la preuve empirique

Par l’analyse historique des données fiscales, Thomas Piketty montre que lorsque le taux de rendement du capital dépasse durablement le taux de croissance (noté r > g), cela conduit mécaniquement à une concentration accrue des richesses7. Au XIXe siècle r > g a produit des sociétés où une petite élite détient l’essentiel du patrimoine (en 1910, le top 1 % possédait environ 60 % de la richesse en Europe). Le XXe siècle, avec ses guerres et des politiques fiscales progressives, a temporairement réduit ce phénomène. Mais Thomas Piketty souligne qu’au XXIe siècle, nous assistons à un retour de r > g et donc à un retour de l’héritage comme facteur majeur de richesses8. Concrètement, dans les pays comme la France ou les États-Unis, hériter d’un patrimoine important ou appartenir à une famille riche redevient plus déterminant pour être riche soi-même que de faire carrière par son travail. Il résume cela par la formule choc « mieux vaut hériter que travailler ».

Ce constat contemporain vient appuyer l’intuition marxiste et l’analyse de Bourdieu : la méritocratie du travail s’érode quand les rentes du capital croissent plus vite que l’économie réelle. Piketty, s’il reste dans une approche strictement économique, rejoint l’idée que sans intervention politique forte, la famille continuera d’être le vecteur de reconduction des inégalités (sa proposition phare étant un impôt progressif sur les grandes fortunes et les successions pour casser la spirale).

1.1.5 Louis Althusser : la famille comme appareil idéologique d’État

La critique althussérienne apporte un éclairage sur la dimension idéologique du rôle familial. Louis Althusser, philosophe marxiste du XXe siècle, a développé le concept d’appareil idéologique d’État (AIE) pour désigner les institutions qui agissent prioritairement par l’idéologie (et non la coercition directe), orientant les individus à penser et agir d’une façon conforme à l’ordre établi910. Althusser distingue ainsi deux grands types d’appareils : les appareils répressifs d’État (ARE), comme la police, la justice ou l’armée, qui fonctionnent d’abord par la contrainte, et les AIE. Parmi ces AIE, il identifie l’école, la religion, la famille, les médias, la culture, mais aussi les partis politiques, le droit, les syndicats, etc. Selon lui, dans les sociétés capitalistes avancées, l’école a supplanté l’Église comme principal AIE, mais toujours en relais avec la famille. « Le couple École-Famille a remplacé le couple Église-Famille », écrit-il.

Que cela signifie dans notre contexte ? Essentiellement, Althusser affirme que toute société doit reproduire ses structures pour survivre. La reproduction ne concerne pas seulement les biens matériels ou la force de travail (nourris, logés, formés), mais aussi la reproduction des idées dominantes qui amène chacun à accepter sa place dans le système. La famille et l’école sont les deux piliers de cette reproduction idéologique. La famille est le premier lieu où l’enfant, dès sa naissance, est « interpellé » par l’idéologie : on lui attribue un nom (inscription dans une lignée), on le socialise dans un langage, des mœurs de classe, on lui inculque des « évidences » (ex : « il faut travailler dur pour réussir », « on est différent mais on s’aime en famille », etc.) qui ne sont pas neutres socialement. Puis vient l’école, qui prend le relais et, sous couvert d’enseignements universels, continue de transmettre l’idéologie requise : le respect de l’autorité, la ponctualité, la compétition méritocratique, la hiérarchie sociale présentée comme juste (bons et mauvais élèves). Il note que « l’institution scolaire, avec l’appui de la famille bourgeoise, joue un rôle central dans la reproduction des rapports de production ». L’école fournit bien sûr des savoir-faire techniques (lire, écrire, des compétences professionnelles), indispensables à l’économie, mais surtout elle classe et oriente les individus. En fonction de leur réussite scolaire, les uns seront cadres, d’autres ouvriers. Elle inculque l’idée que ce classement est légitime car fondé sur le mérite scolaire, alors qu’en réalité il consacre souvent les inégalités préalables (idée bourdieusienne). L’école se présente comme neutre et universelle, ce qui la rend d’autant plus efficace pour naturaliser les hiérarchies.

Dans ce schéma, la famille bourgeoise est le primum movens initial : « l’école et la famille bourgeoise ont joué un rôle central dans la reproduction » du capitalisme. Althusser va jusqu’à qualifier la famille de « plus terrible de tous les appareils idéologiques d’État » dans certains écrits, soulignant combien son influence précoce est profonde (il suffit de penser aux réflexes, attitudes, croyances « ancrées » en nous depuis l’enfance)11. Même sans discours politique explicite, la famille, par sa simple existence dans une société inégalitaire, apprend aux individus leur place : un enfant de bourgeois intériorise naturellement qu’il mérite son confort et qu’il est fait pour diriger, un enfant de prolétaire apprend la dure nécessité et parfois l’obéissance servile (Althusser parle de « l’apprentissage de la servitude volontaire »). Tout cela se fait de manière diffuse, « dans les formes de l’affectif », de sorte que l’individu croit faire ses choix librement alors qu’il a incorporé des schèmes de comportement et de pensée déjà orientés. Autrement dit, l’école (AIE dominant) ne repose pas sur la violence physique mais sur la capacité à façonner l’adhésion spontanée aux normes sociales. La famille prépare l’enfant à cette adhésion en lui transmettant, dès le plus jeune âge, un habitus, des schèmes de pensée et des valeurs adaptées à l’ordre social.

Cette analyse souligne une limite des solutions qui consistent à transférer l’éducation de la famille à l’État. Althusser nous fait comprendre qu’on ne peut pas sortir de l’idéologie par décret. Même un État qui reprendrait en main l’éducation de A à Z ne ferait que substituer une idéologie à une autre. Certes, il éliminerait l’inégalité flagrante des influences familiales privées. Mais il instaurerait en échange l’idéologie officielle de l’État éducateur. Dans le cas d’une utopie méritocratique, ce serait une idéologie de la responsabilité individuelle, du mérite, de l’attachement à la collectivité. Althusser dirait que, même si cette idéologie était explicitée et assumée, elle resterait une construction arbitraire imposée aux individus pour servir un certain projet de société. Il n’y a pas d’éducation neutre. Toute éducation oriente. L’État méritocratique idéal exercerait à son tour une violence symbolique : il imposerait par la force de son autorité publique un nouvel habitus, avec ses normes et ses exclusions. Les enfants n’appartiendraient plus à des familles inégales, mais seraient façonnés par un moule unique, ce qui peut aussi être vu comme une forme de domination. Même dans un tel contexte, Althusser percevrait des « exclus » et des « conformes », simplement selon d’autres critères. Par exemple, si l’idéologie d’État valorise la performance scolaire individuelle, que fait-on de ceux qui ne s’y conforment pas ? Ils seront en échec et stigmatisés autrement (sous le label de paresseux ou inadaptés plutôt que mal nés).

1.1.5 Conclusion de la partie 1.1

La famille apparaît bien, à la croisée de ces analyses, comme le nœud gordien d’une inégalité persistante. Elle concentre et transmet des ressources économiques (patrimoines, revenus), des ressources culturelles (savoir-être, savoir-faire, diplômes) et des relations sociales (réseaux, alliances) qui ensemble forment le socle des positions sociales. Tant que la famille restera la principale instance de socialisation et de transmission des biens, la société aura du mal à être pleinement méritocratique, car les points de départ sont inégaux. C’est pourquoi plusieurs auteurs, de Platon à Piketty, plaident pour des interventions correctrices (État régulateur ou éducateur, fiscalité, réforme scolaire, etc.) pour « déverrouiller » les destins.

Cependant, il faut être conscient du dilemme soulevé par Althusser : ôter à la famille son rôle, c’est le conférer à une autre instance qui portera sa propre vision du mérite. Autrement dit, remplacer la reproduction familiale par une reproduction étatique n’élimine pas la dimension normative et potentiellement aliénante du processus. La vraie question est peut-être de savoir quelle forme de reproduction sociale nous jugeons la plus juste ou la plus acceptable. Aujourd’hui, beaucoup s’accordent à dire que l’hérédité pure des privilèges est injuste et inefficace à l’échelle collective (on se prive de talents chez les moins favorisés). D’où l’idéal d’égalité des chances, qui vise à lisser autant que possible les différences initiales, par l’école gratuite, les bourses, la santé publique, etc. Mais même une égalité des chances parfaite aboutirait à une inégalité des résultats, puisque les individus diffèrent. Jusqu’à quel point ces inégalités de réussite seraient-elles alors tolérables ? Platon accepterait une hiérarchie très marquée si elle est « selon la vertu ».

En définitive, examiner la famille comme vecteur de reproduction sociale nous force à interroger nos valeurs : que veut-on transmettre à la prochaine génération ? Si c’est la perpétuation à l’identique d’un ordre inégalitaire, il suffit de ne rien changer, la famille s’en charge très bien. Si c’est l’avènement d’une société plus juste, alors il faut collectivement reprendre la main sur ce qui est transmis, et comment. Cela peut passer par des politiques de redistribution, d’éducation prioritaire, de soutien aux familles défavorisées, voire par des idées plus radicales empruntant à Platon (internats publics de la petite enfance, rotation des élites). Mais il faut garder à l’esprit qu’aucune solution ne sera neutre : faire primer le mérite, c’est déjà un choix de société (méritocratique) qui a ses limites et ses exclus. Comme l’écrit Bourdieu, « la vérité est que l’égalité des chances reste un idéal régulateur qu’aucune société concrète ne réalise parfaitement, mais dont il faut sans cesse rapprocher la réalité, au risque sinon de naturaliser l’arbitraire ». La famille, creuset de l’amour et de l’égoïsme, de l’altruisme et du privilège, demeure au cœur de ce débat politique fondamental sur la justice sociale.

1.2. Méthodes de recherche / approches scientifiques

La thèse selon laquelle la famille contribue majoritairement à la reproduction des inégalités économiques s’appuie sur de nombreuses études sociologiques et économiques. Dans une perspective occidentale (ici focalisée sur la France et l’Europe), on constate empiriquement que l’origine familiale influence fortement le destin social des individus. Les données sur la mobilité sociale, la réussite scolaire ou la répartition du capital montrent une transmission intergénérationnelle marquée des avantages socio-économiques. Nous rassemblons ici des études clefs (françaises et européennes) qui documentent ce phénomène, avant d’en examiner les implications philosophiques en termes de responsabilité individuelles versus collectives, de liberté réelle versus formelle, et d’égalité des chances versus des conditions. Notons d’emblée que cet angle est volontairement occidental. D’autres régions pourraient présenter des dynamiques différentes, mais il s’agit ici de comprendre la reproduction sociale dans le contexte français et européen moderne, en lien avec des questions de justice sociale, d’éducation collective et du rôle de l’État.

1.2.1 Le poids de l’origine sociale dans la mobilité sociale intergénérationnelle

Un rapport de l’OCDE de 2018 illustre cette faible mobilité :

- en France, il faudrait en moyenne six générations (environ 180 ans) pour qu’une famille en bas de l’échelle des revenus atteigne le revenu moyen. Donc le « destin social » d’un individu demeure étroitement lié à celui de ses parents. D’après Gabriela Ramos (conseillère spéciale à l’OCDE), lors de la présentation de ce rapport, « les revenus, la profession, le niveau d’éducation se transmettent d’une génération à l’autre ». L’ascenseur social semble donc en panne ;

- des travaux académiques confirment ce constat. Lorsqu’on mesure l’élasticité intergénérationnelle des revenus (c’est-à-dire la part des écarts de revenu des parents qui se retrouvent chez les enfants), on obtient pour la France des valeurs élevées, autour de 0,5. Lefranc, Trannoy et Pistolesi, en 2005, estiment une élasticité d’environ 0,40, tandis qu’une étude reprise par l’OCDE obtient 0,53. Une élasticité de 0,5 signifie concrètement qu’environ 50 % des avantages ou désavantages économiques des parents sont en moyenne transmis aux enfants. C’est un niveau de reproduction intergénérationnelle élevé (une valeur de 1,0 équivaut à une absence totale de mobilité économique). Donc, selon l’OCDE, un écart de niveau de vie de 1 100 € mensuels entre une famille pauvre (bas décile) et le revenu moyen ne se réduirait qu’à environ 550 € à la génération suivante, et il faudrait six générations pour quasiment résorber cet écart. Même s’il s’agit d’un indicateur théorique (l’OCDE prévient qu’il s’agit d’une simulation illustrant une tendance moyenne), il traduit bien une persistance des inégalités à travers la famille ;

- France Stratégie, en 2020, note que les estimations de mobilité diffèrent selon les méthodes. La France paraît tantôt à mobilité « moyenne », tantôt à mobilité « faible ». Mais la tendance générale place la France parmi les pays développés où la mobilité est relativement réduite. L’INSEE a récemment exploité des données fiscales liant directement revenus des parents et des enfants. Il ressort qu’un enfant issu d’une famille du top 20 % a trois fois plus de chances d’appartenir lui-même aux 20 % les plus aisés qu’un enfant de famille modeste. Autrement dit, naître dans un milieu favorisé multiplie fortement les probabilités de rester favorisé à l’âge adulte. Inversement, des trajectoires ascendantes existent (12 % des enfants partis du dernier décile grimpent jusqu’au premier d’après cette même étude). Mais la distribution des chances reste très inégale au départ ;

- ces constats empiriques interrogent le principe méritocratique et la responsabilité individuelle. Si on observe qu’une part importante du sort économique d’un individu est déterminée par sa naissance, peut-on considérer sa réussite (ou son échec) comme uniquement imputable à ses efforts personnels ? Une société libérale promet théoriquement à chacun la même liberté formelle de s’élever. Mais cette liberté n’existe pas en pratique. De fait, la faible mobilité sociale en France suggère une déficience de l’égalité des chances réelle malgré qu’elle soit formellement proclamée. L’idée même d’une société juste fondée sur l’effort individuel se heurte à la reproduction familiale des positions. Cela plaide pour une responsabilité collective (via l’État) afin de compenser ces handicaps de départ. Sans interventions correctrices, la méritocratie est un mythe biaisé par l’héritage.

1.2.2 Réussite scolaire et déterminants familiaux

Le système éducatif est, en principe, vecteur d’égalité des chances. Il tend pourtant à reproduire les inégalités familiales :

- de nombreuses études en éducation comparée montrent qu’en France les performances scolaires sont fortement corrélées à l’origine socio-économique. Les données des enquêtes PISA de l’OCDE placent la France parmi les pays où l’écart de niveau entre élèves favorisés et défavorisés est le plus grand. En mathématique, les élèves français issus de milieux très favorisés obtiennent en moyenne un score de 535 (supérieur à la moyenne de l’OCDE pour ce groupe, qui est de 525), tandis que les élèves d’origine très défavorisée n’obtiennent que 422 points. Cet écart de 113 points en France entre élèves des milieux opposés est le plus élevé de tous les pays comparables (106 points aux Pays-Bas, 86 points en Espagne). Le constat est similaire en compréhension de l’écrit : les 15 ans favorisés en France atteignent 550 points (moyenne OCDE pour cette catégorie de la population : 534) contre 443 seulement pour les défavorisés (moyenne OCDE pour cette catégorie de la population : 445). Avec l’Allemagne, la Belgique, la Hongrie ou la Suisse, la France se distingue par un système scolaire où les écarts liés au milieu social dépassent 100 points aux tests, alors que des pays comme la Norvège, l’Italie ou le Japon limitent ces écarts à environ 70 points. En somme, l’école française performe pour les élèves déjà favorisés et sous-performe pour les élèves déjà défavorisés ;

- la stratification scolaire en France illustre la reproduction des privilèges. Les enfants d’ouvriers et d’employés sont surreprésentés dans les filières professionnelles ou courtes, et très sous-représentés dans les filières d’élite. Par exemple, à peine 2 % des élèves des ENS sont enfants d’ouvriers alors que ces derniers constituent près d’un quart de la population. Ces écarts s’aggravent : la part des enfants d’ouvriers dans l’enseignement supérieur a encore diminué au cours des 20 dernières années. La démocratisation scolaire en France est inachevée : l’accès massif à l’école s’est accru depuis les années 1960, mais les inégalités de trajectoire demeurent nettes à chaque palier de celle-ci (orientation scolaire, accès aux études supérieures longues, etc.) ;

- les sociologues de l’éducation, dès les années 60-70, ont mis en évidence les mécanismes de reproduction. L’école valorise les savoirs et dispositions acquis dans les familles favorisées. L’institution scolaire affiche une fausse neutralité méritocratique en consacrant les normes culturelles des classes dominantes. Ce phénomène s’explique par le capital culturel transmis aux enfants par les parents éduqués (langage, références, méthodes de travail, aspirations) qui correspond aux attentes de l’école, donnant à ces enfants une aisance et des codes implicites que n’ont pas les élèves de milieux défavorisés. Bourdieu parle de violence symbolique pour décrire comment l’école légitime ces différences en « mérite », alors qu’elles proviennent de l’héritage familial. Des recherches plus récentes confirment que des facteurs comme le niveau d’étude des parents, la présence de livres à la maison, les pratiques éducatives parentales ou le capital social (réseau de contacts offrant des stages, des conseils, etc.) ont un impact majeur sur la réussite scolaire et l’orientation des enfants ;

- La reproduction des inégalités scolaires soulève plusieurs enjeux :

- elle remet en cause l’égalité formelle des droits à l’éducation : tous les enfants ont accès aux mêmes écoles en théorie, mais en pratique, les chances réelles de réussite sont inégales. La liberté formelle de s’instruire ne suffit pas si certains partent avec un handicap culturel ou matériel. C’est un débat de justice sociale : comment l’État peut-il corriger les inégalités familiales pour que l’école joue pleinement son rôle d’égalisation ?

- cette situation interroge la notion de mérite. Si la réussite scolaire dépend largement du milieu familial, peut-on parler de mérite individuel ? En France, le principe républicain veut que l’école « laïque, gratuite et obligatoire » donne à chacun sa chance. Pourtant, sans mesures plus radicales, les écarts persistent. Se pose la question d’une intervention plus forte de l’État dans l’éducation pour désamorcer le déterminisme familial et promouvoir une véritable égalité des chances, condition à la réelle méritocratie.

1.2.3 Transmission de capital et concentration des richesses depuis le 19e siècle

Si l’école et le statut socio-professionnel transmettent des avantages, le rôle de la famille dans la reproduction des privilèges s’illustre le plus clairement par la transmission du capital économique (patrimoine, richesse). L’histoire économique de l’Europe depuis la Révolution industrielle montre une concentration massive des richesses dans certaines familles, atténuée temporairement au milieu du XXe siècle en raison des destructions provoquées par les deux guerres mondiales, mais qui tend à se reconstituer de nos jours :

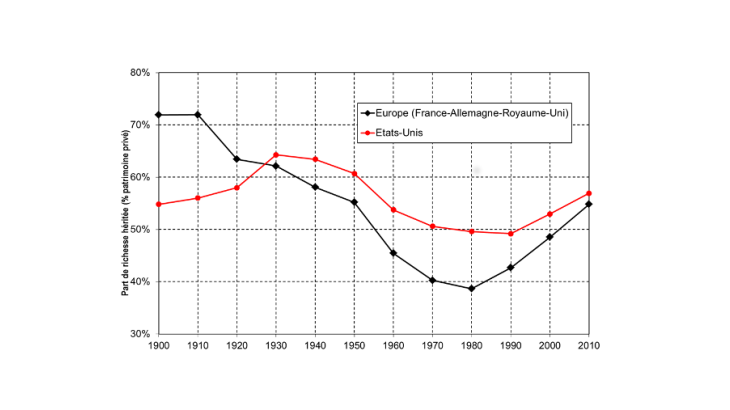

- l’économiste Thomas Piketty et ses collègues ont reconstitué de longues séries historiques qui font référence. Avant la Première Guerre mondiale, la société française était une véritable société d’héritiers : les patrimoines étaient en grande partie hérités des générations précédentes. Tout au long du XIXe siècle et jusqu’en 1914, les 10 % les plus riches possédaient environ 80 % de la richesse totale en France. Il n’y avait pratiquement pas de classe moyenne patrimoniale : les 90 % les moins riches ne se partageaient que 20 % du patrimoine restant. En outre, on estime qu’au début du XXe siècle, plus de 70 % du patrimoine privé total provenait d’un héritage familial dans les pays européens comme la France (contre environ 50 % aux États-Unis à la même époque). En d’autres termes, la plupart des riches étaient riches par héritage et non par accumulation personnelle. Ce constat est étayé dès le XIXe siècle par les analyses de Marx, qui voyait dans la propriété capitaliste une richesse accumulée historiquement et transmise, permettant à la classe bourgeoise de perpétuer son pouvoir économique sans lien avec le mérite individuel ;

- les deux guerres mondiales ont partiellement rebattu les cartes. Piketty parle d’un « accident historique » car les chocs de 1914‑1945 (destructions, inflation, taxation exceptionnelle des fortunes) ont considérablement réduit la concentration des richesses. En France, le poids du capital hérité s’est effondré au milieu du XXe siècle. Le flux annuel d’héritages, qui représentait 20‑25 % du revenu national avant 1914, est tombé à moins de 5 % dans les années 1950. Ce nivellement s’explique par des causes exogènes (destructions, dépression économique) et par les politiques de l’après-guerre (impôts progressifs, nationalisations, État-providence). Donc, sans ces chocs, la dynamique naturelle du capitalisme familial aurait prolongé l’inégalité du XIXe siècle. On observe d’ailleurs dès la fin du XXe siècle un retour en force des héritages. Les études de Piketty montrent qu’en France, le flux successoral annuel est remonté d’environ 5 % du revenu national en 1950 à 15 % en 2010, et continue de croître. La part de la richesse héritée dans le patrimoine privé a suivi la même trajectoire ascendante : autour de 60 % en France dans les années 2010, soit un niveau proche de celui de 1900. Nous assistons donc à un retour des héritiers dans la structure du capital du XXIe siècle. Cette tendance a été documentée par Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, et d’autres, et synthétisée par Piketty dans son ouvrage Le Capital au XXIe siècle (2013).

- concrètement, cette résurgence de l’importance de la famille dans le patrimoine se traduit par des inégalités patrimoniales croissantes entre ceux qui héritent et les autres. Les jeunes générations sans aide familiale peinent à acquérir un logement ou à lancer une entreprise, tandis que ceux qui reçoivent des donations et des héritages ont un tremplin financier non négligeable. L’étude d’Arrondel, Garbinti et Masson, de 2014, révèle que la probabilité pour un jeune de créer ou reprendre une entreprise est significativement plus élevée s’il a reçu une donation familiale. De même, la capacité à devenir propriétaire de son logement est fortement augmentée par les transferts familiaux (donation ou héritage). Ces mécanismes entretiennent la concentration du capital dans certaines lignées familiales. Les économistes de la Banque de France estiment que la France redevient une société d’héritiers où près des deux tiers de la richesse sont hérités du passé. En parallèle, la part des très hauts revenus du capital (top 1 %) a augmenté depuis les années 1980, non pas parce que les individus travaillent plus, mais parce que les patrimoines intergénérationnels accumulés rapportent des revenus financiers croissants ;

- on assiste donc, depuis la Révolution industrielle, à une dynamique de reproduction sociale ancrée dans la famille. La noblesse d’Ancien Régime a cédé le pas à la bourgeoisie industrielle puis financière, mais le principe reste le même : ce sont souvent les mêmes familles qui conservent sur plusieurs générations le contrôle des richesses et du pouvoir économique. Lorsque de nouvelles fortunes apparaissent, elles tendent à se pérenniser en dynasties. Les Trente Glorieuses ont pu donner l’illusion d’une démocratisation économique (essor d’une classe moyenne propriétaire, réduction temporaire des écarts), mais depuis les années 1980 la tendance s’inverse vers davantage d’inégalités patrimoniales ;

- la prédominance de l’héritage dans la réussite matérielle pose la question de la justice sociale et de la légitimité de la transmission privée illimitée. Si une majeure partie de la richesse d’un individu provient de ses ancêtres plutôt que de son travail, peut-on considérer l’ordre socio-économique comme juste ? Engels a critiqué le rôle de la famille bourgeoise comme un moyen de conserver le capital dans un cercle restreint et de légitimer idéologiquement cette appropriation de classe. Platon proposait une forme d’abolition de la famille.

1.2.4 Conclusion de la partie 1.2

On constate que la famille constitue bien, en France et en Europe, le vecteur central de la reproduction des privilèges sociaux et, par extension, des trajectoires de vie de chacun. L’origine familiale, que ce soit par le milieu socio-culturel transmis (qui façonne le parcours scolaire et professionnel) ou par les avoirs économiques légués (qui creusent les écarts de richesse), l’origine familiale détermine largement les destins. Cette prépondérance de la famille dans l’allocation des positions sociales pose un défi majeur à l’idéal d’une société fondée sur le mérite et l’égalité des chances.

1.3 Rôle historique de la famille, critique matérialiste, limites psychoaffectives de la critique matérialiste, et modèles alternatifs

La famille n’est pas une institution figée. Les études anthropologiques et historiques montrent une diversité étonnante de configurations familiales, ce qui invite à dépasser la vision occidentale centrée sur la famille nucléaire.

1.3.1 La diversité anthropologique des formes familiales

Les recherches menées dans le monde entier révèlent des modèles familiaux très variés. Certaines sociétés fonctionnent avec des familles élargies sur plusieurs générations, d’autres privilégient des structures claniques ou matrilinéaires. Chez les Nayar de l’Inde du Sud, par exemple, les femmes avaient plusieurs partenaires et les enfants étaient élevés collectivement par le groupe maternel, sous l’autorité des oncles maternels. Cette organisation montre qu’en dehors du lien biologique entre la mère et l’enfant, rien n’est naturel dans l’institution familiale. L’ethnologie rapporte également des formes de polygamie, de polyandrie ou de résidence communautaire où les enfants sont pris en charge par plusieurs adultes.

En Occident, la famille a elle aussi connu des configurations variées. Dans la Rome antique, la familia regroupait l’épouse, les descendants, mais aussi les serviteurs et les esclaves sous l’autorité du pater familias. Au Moyen Âge, on rencontrait fréquemment des ménages élargis comprenant parents, domestiques et apprentis. Des travaux comme ceux de Peter Laslett ont toutefois montré qu’en Europe du Nord-Ouest la famille nucléaire restreinte était déjà courante avant l’industrialisation. D’autres régions ont développé la famille-souche, où un seul enfant – souvent l’aîné – restait avec les parents pour hériter, ou la famille communautaire des pays slaves, où plusieurs frères mariés cohabitaient. Emmanuel Todd relie ces structures familiales aux idéologies des sociétés qui les portent. L’histoire occidentale témoigne ainsi d’un passage progressif de la famille élargie vers la famille conjugale restreinte au XIXe siècle, dans un contexte de montée de l’individualisme et de transformations économiques.

À côté de ces modèles dominants, des formes familiales intermédiaires ou alternatives ont toujours existé. Aujourd’hui coexistent la famille classique et une pluralité de configurations : familles monoparentales, recomposées, homoparentales ou encore « familles choisies » sans liens de sang, notamment dans certaines communautés LGBTQ+. On voit également des expérimentations de parentalité collective dans des habitats participatifs ou des coopératives de parents. Ces évolutions illustrent la plasticité de l’institution familiale, même au cœur des sociétés occidentales modernes.

En synthèse, la famille apparaît comme une construction historique et culturelle plutôt qu’une donnée naturelle. Aucune forme n’est intrinsèquement universelle : chacune répond à des conditions sociales spécifiques. Cette diversité montre qu’il est possible de remodeler l’institution familiale, à condition de prendre en compte les fonctions essentielles qu’elle remplit : protection, socialisation et affection.

1.3.2 Les déterminants économiques et politiques de l’évolution familiale

Les structures familiales évoluent en interaction étroite avec les modes de production et les cadres juridiques. Du point de vue marxiste, la famille appartient à la superstructure : elle est façonnée par l’économie tout en contribuant à la reproduire. Engels avançait que la famille monogame patriarcale s’est imposée pour garantir la transmission de la propriété d’un père à ses héritiers légitimes, ce qui a renforcé la domination masculine au sein du foyer.

Chaque mode de production favorise une organisation familiale particulière. Dans les sociétés agraires, la famille étendue permettait de mutualiser la main-d’œuvre. Avec l’industrialisation et l’urbanisation, la famille nucléaire restreinte est devenue fonctionnelle : plus mobile, elle s’adapte mieux aux exigences du marché du travail. Par ailleurs, la production s’étant déplacée hors du foyer, la famille a perdu ses fonctions économiques pour se recentrer sur le bien-être privé.

Les structures politiques et juridiques influencent également la forme de la famille. Le droit de la famille encadre le mariage, la filiation ou l’héritage, uniformisant certaines pratiques. Le Code civil napoléonien a consacré le modèle patriarcal du XIXe siècle, tandis que les réformes du XXe siècle ont introduit davantage d’égalité entre époux et enfants. L’État-providence a modifié l’importance économique de la famille en prenant en charge une partie de ses fonctions (éducation, santé, retraites), tout en s’appuyant sur elle via des politiques familiales.

En somme, l’évolution de la famille obéit à une logique où se mêlent économie et politique. Transformer la famille implique d’agir sur ces structures : abolir l’héritage ou socialiser l’éducation nécessite une intervention forte de l’État et provoquera des résistances de la part des groupes privilégiés.

1.3.3 Le rôle idéologique, culturel et religieux de la famille

La famille est un lieu central de transmission des normes et des valeurs. Louis Althusser la décrivait comme un appareil idéologique d’État de premier plan, inculquant dès l’enfance l’habitus de classe avant même l’école. Les courants conservateurs et religieux valorisent la famille comme cellule de base de la société, microcosme où se rejouent les rapports d’autorité et de domination symbolique.

Historiquement, la famille a été investie d’une forte dimension religieuse. Dans les sociétés chrétiennes, le mariage sacralise l’union conjugale et la procréation. L’Église a longtemps contrôlé la morale familiale, brisant les structures claniques pour affirmer son autorité. Plus tard, les États-nations se sont appuyés sur la famille pour diffuser le patriotisme et l’ordre moral. La famille transmet également les normes de genre et la stratification sociale, en inculquant dès l’enfance des rôles masculins et féminins ainsi que des dispositions culturelles propres à chaque milieu.

Transformer la famille constitue donc un choc culturel. Les individus sont attachés à l’idéal familial comme refuge moral. Toute réforme doit s’accompagner d’un travail idéologique pour faire accepter de nouvelles formes de solidarité, sans pour autant substituer une idéologie étatique autoritaire à l’idéologie familiale.

1.3.4 Fonctions affectives et limites de la critique matérialiste

La famille est d’abord un espace affectif. Les parents offrent aux enfants un attachement sécurisant qui favorise leur développement. La théorie de l’attachement de Bowlby montre qu’une figure stable et aimante est essentielle pour réguler le stress et explorer le monde. Les expériences de prise en charge collective sans lien parental, comme dans certains orphelinats, ont révélé des carences graves malgré des conditions matérielles correctes.

Réduire l’amour parental à un simple déguisement d’intérêt serait excessif. Les tentatives de collectivisation totale de l’éducation, telles que les kibboutz israéliens, ont fini par réhabiliter le lien parent-enfant, tant le besoin affectif est profond. Un projet visant à remplacer la famille doit donc prévoir des unités de vie à taille humaine et des éducateurs référents stables capables d’offrir des repères émotionnels.

Il faut également tenir compte du désir des adultes de fonder une famille par choix affectif. Interdire toute cellule familiale serait vécu comme oppressif. L’enjeu est de dissocier les liens d’amour des avantages matériels et éducatifs. Par exemple, l’enfant pourrait passer les vacances avec sa famille biologique tout en étant scolarisé en internat public le reste du temps.

En définitive, la critique matérialiste doit être complétée par une compréhension des besoins affectifs afin que toute réforme améliore le bien-être des enfants plutôt que d’engendrer une détresse émotionnelle.

1.3.5 Modèles alternatifs et perspectives contemporaines

Des alternatives à la famille traditionnelle existent. Les familles choisies reposent sur la solidarité entre proches non apparentés, comme on l’observe dans certaines communautés urbaines ou LGBTQ+. Elles montrent que la cohésion affective peut naître de l’affinité plutôt que du sang.

La parentalité collective ou la coparentalité contractuelle partagent la fonction parentale entre plusieurs adultes. Des amis peuvent décider d’élever ensemble un enfant sans former de couple amoureux, ou plusieurs adultes peuvent se regrouper pour fonder une mini-communauté éducative. Les expériences des communes hippies ou des kibboutz illustrent les possibilités et les limites de ces modèles : la prise en charge collective est viable, mais les liens affectifs parentaux demeurent importants.

Un modèle proposé est celui de l’internat communautaire total de 3 à 21 ans avec retour en famille pendant les vacances. Les enfants vivraient dans de petites unités de 20 à 30 membres, encadrées par un personnel stable et formé. L’éducation serait complète et égalitaire, intégrant un programme ambitieux et une participation active des enfants à la vie collective. Les parents conserveraient un lien affectif via des visites régulières, sans pouvoir transmettre d’avantages matériels.

1.3.6 Conclusion de la partie 1.3

La famille est une institution malléable, façonnée par des facteurs économiques, politiques, culturels et affectifs. Sa diversité historique et anthropologique montre qu’elle peut être repensée. Toute transformation doit toutefois préserver les fonctions essentielles de socialisation et d’attachement, sous peine de générer de nouvelles formes de violence symbolique.

1.4 Conclusion de la partie 1

La famille constitue la clef de voûte de la reproduction des inégalités. En transmettant capitaux économiques, culturels, sociaux et symboliques, elle verrouille les trajectoires individuelles. Mais elle répond aussi à des besoins affectifs fondamentaux. L’étude de la diversité des formes familiales et des déterminants économiques et idéologiques montre qu’il est possible de repenser cette institution. Un internat communautaire égalitaire pourrait neutraliser les déterminismes familiaux tout en garantissant un cadre affectif stable. Il ne s’agit pas d’abolir l’amour familial, mais d’étendre la responsabilité éducative à la société entière afin de maximiser l’égalité des chances et la liberté des adultes.